Introduction

Fatigue constante, irritabilité, fringales aléatoires et performances en chute libre – les troubles du sommeil touchent tout, de l’humeur à la récupération physique. Parmi les multiples leviers proposés pour améliorer le sommeil, certains sont bien documentés (exposition à la lumière naturelle, gestion de la caféine, etc.), tandis que d’autres émergent à peine dans la littérature scientifique. L’étude d’Okamoto et al. (2025) s’inscrit dans cette deuxième catégorie : elle explore le lien entre la consommation de sodium et de potassium au cours de la journée et la qualité du sommeil, mesurée par l’Athens Insomnia Scale (AIS).

Objectif et méthodologie

Objectif de l’étude

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’association entre les schémas journaliers de consommation de sodium et de potassium et les scores d’insomnie, à travers l’échelle validée de l’Athens Insomnia Scale (AIS). Les chercheurs ont émis l’hypothèse que la répartition des apports en sodium et en potassium dans la journée influencerait la qualité du sommeil, et qu’en particulier une consommation accrue de potassium le soir pourrait être bénéfique.

Design de l’étude et population

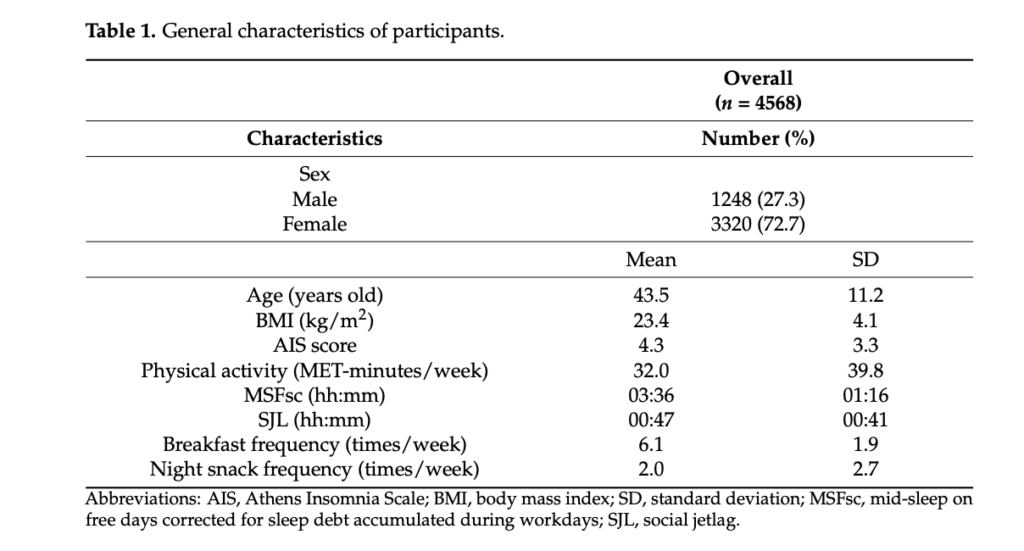

L’étude est une analyse transversale basée sur les données de 4 568 utilisateurs japonais (3 320 femmes et 1 248 hommes) de l’application mobile « Asken ». L’âge moyen des participants était de 43,5 ± 9,6 ans, avec une fourchette allant de 20 à 64 ans. Pour être inclus, les utilisateurs devaient avoir renseigné leur alimentation pendant au moins 10 jours dans le mois, avec des données valides sur leur sexe, poids et IMC. Les travailleurs postés ont été exclus pour éviter les biais majeurs liés aux horaires de sommeil décalés.

Variables mesurées

Les apports nutritionnels ont été extraits automatiquement par l’application, à partir des tables japonaises de composition alimentaire. Les chercheurs ont analysé les apports journaliers en énergie, protéines, lipides, glucides, sodium et potassium, répartis par repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner, collations).

Les participants ont aussi rempli une série de questionnaires auto-administrés évaluant le chronotype, les habitudes alimentaires, l’activité physique, le bien-être subjectif, ainsi que la qualité du sommeil via l’Athens Insomnia Scale. Cette échelle va de 0 à 24 et permet de distinguer :

- Pas d’insomnie (AIS ≤ 3)

- Insomnie subclinique (3 < AIS < 6)

- Insomnie clinique (AIS ≥ 6)

Analyses statistiques

Pour explorer les liens entre les variables nutritionnelles et les scores d’insomnie, les auteurs ont d’abord utilisé le test de Kruskal-Wallis pour identifier les différences significatives entre les groupes définis par leur score AIS. Ensuite, ils ont appliqué des régressions linéaires multiples pour évaluer les associations entre sodium, potassium (au total et par repas) et les scores d’insomnie log-transformés. Ces analyses ont été ajustées pour de nombreux facteurs confondants, dont l’âge, le sexe, l’IMC, la consommation énergétique totale, l’activité physique hebdomadaire, le jetlag social, la fréquence des petits-déjeuners et des collations nocturnes.

Réponses