Introduction

Le vieillissement entraîne un ensemble de changements physiologiques ayant un impact direct sur la composition corporelle et la capacité fonctionnelle des individus. Parmi ces transformations, la diminution progressive de la masse musculaire et de la force, un phénomène connu sous le nom de sarcopénie, constitue l’un des défis majeurs du vieillissement en bonne santé. Cette perte de masse musculaire s’accompagne généralement d’une réduction de la mobilité et d’une augmentation du risque de chutes, de fractures et de dépendance fonctionnelle. Le maintien d’une masse musculaire adéquate tout au long du vieillissement repose en grande partie sur deux facteurs clés : l’exercice physique et un apport nutritionnel optimal, notamment en protéines. Cependant, l’anabolisme musculaire des individus âgés est limité par un phénomène de résistance anabolique, qui se traduit par une diminution de la réponse du muscle aux stimuli anaboliques que sont l’alimentation et l’exercice.

Malgré l’importance de la nutrition dans la prévention de la sarcopénie, les recommandations nutritionnelles actuelles demeurent fixées à 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour (g/kg/j), une valeur fondée sur des études de bilan azoté qui pourraient sous-estimer les besoins réels des personnes âgées. Des travaux plus récents suggèrent que ces besoins pourraient être nettement plus élevés, et qu’un apport de 1,2 à 1,5 g/kg/j serait plus approprié pour préserver la masse musculaire et favoriser une réponse anabolique optimale. Cependant, au-delà de la quantité totale de protéines consommées, la qualité des protéines joue également un rôle central dans leur capacité à stimuler la synthèse des protéines musculaires. Une protéine de haute qualité doit être riche en acides aminés essentiels (AAE), particulièrement en leucine, et être facilement digestible pour maximiser la disponibilité des acides aminés dans la circulation sanguine.

Dans ce contexte, toutes les sources de protéines ne se valent pas. Les protéines animales, comme la whey, sont souvent considérées comme des références en raison de leur profil aminé complet et de leur forte concentration en leucine. En revanche, certaines protéines végétales, comme la protéine de pois, bien qu’intéressantes d’un point de vue écologique et éthique, ont un profil d’acides aminés légèrement inférieur, ce qui pourrait limiter leur impact anabolique si elles ne sont pas consommées en quantité suffisante. Enfin, le collagène, souvent promu pour ses prétendus effets bénéfiques sur les tissus conjonctifs et la santé musculaire, manque de plusieurs acides aminés essentiels et est particulièrement pauvre en leucine, ce qui remet en question son efficacité en tant que source de protéines pour le maintien de la masse musculaire.

Dans cette étude menée par McKendry et al. (2024), les chercheurs ont cherché à évaluer l’impact de la supplémentation en trois types de protéines (whey, pois et collagène) sur la synthèse des protéines musculaires chez des hommes âgés.

Objectifs de l’étude

Pourquoi cette étude est-elle nécessaire ?

La nécessité de cette étude repose sur plusieurs constats. D’une part, la plupart des recommandations actuelles en matière de nutrition pour les personnes âgées ne prennent pas en compte les spécificités métaboliques du vieillissement, notamment la résistance anabolique. D’autre part, bien que plusieurs études aient examiné l’impact des protéines animales et végétales sur l’anabolisme musculaire, peu d’entre elles ont directement comparé l’effet de différentes sources de protéines sur la synthèse des protéines musculaires dans des conditions de consommation élevées, dépassant les 0,8 g/kg/j actuellement recommandés. Enfin, le collagène est souvent mis en avant dans l’industrie des compléments alimentaires comme une solution efficace pour le maintien de la santé musculaire, alors que peu de preuves scientifiques soutiennent cette affirmation.

Hypothèses des chercheurs

Les chercheurs ont formulé plusieurs hypothèses avant d’entamer leur étude. Ils supposaient que l’augmentation des apports protéiques, quelle que soit la source, conduirait à une augmentation de la synthèse des protéines musculaires par rapport à une consommation limitée à la RDA. Toutefois, ils anticipaient que la whey et la protéine de pois, riches en AAE et en leucine, auraient un effet anabolique supérieur au collagène, qui est déficient en plusieurs acides aminés essentiels.

Méthodologie de l’étude

Profil des participants et protocole expérimental

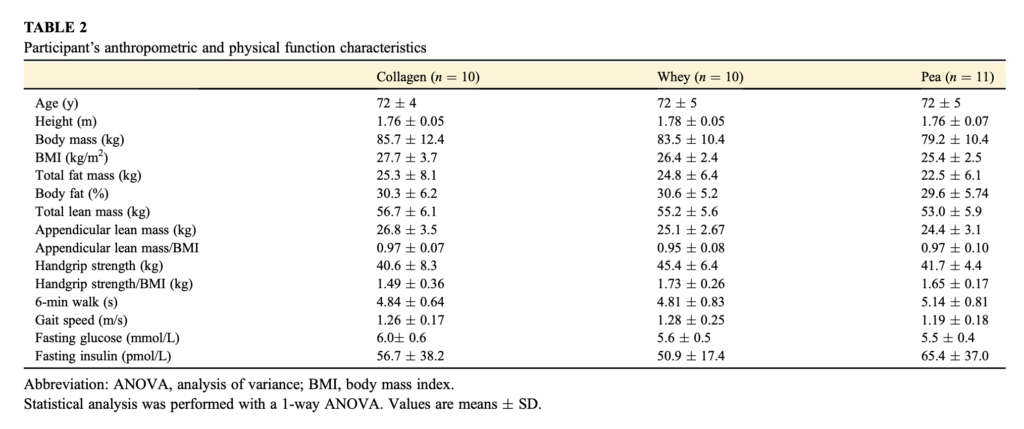

Cette étude a été menée sur un échantillon de 31 hommes âgés, physiquement actifs et en bonne santé, ayant une moyenne de 11 000 pas par jour pour éviter que la sédentarité ne vienne influencer les résultats. Les participants ont été répartis en trois groupes distincts, chacun recevant une supplémentation spécifique en protéines : whey (groupe WHEY), pois (groupe PEA) et collagène (groupe COLL).

Le protocole expérimental comportait deux phases distinctes. La première, la phase de contrôle, imposait à tous les participants un régime alimentaire standardisé avec un apport protéique correspondant aux recommandations officielles de 0,8 g/kg/j. Cette phase permettait d’établir une base de référence pour comparer les effets de la supplémentation ultérieure. La seconde, la phase de supplémentation, consistait à administrer un supplément protéique de 50 g par jour, réparti en deux prises de 25 g, afin d’évaluer l’effet de l’augmentation des apports en protéines sur la synthèse musculaire.

Mesures et analyses effectuées

Afin d’évaluer l’impact de la supplémentation, plusieurs mesures ont été effectuées. Tout d’abord, la composition corporelle des participants a été analysée via absorptiométrie biphotonique (DXA), une technique de référence permettant d’obtenir des mesures précises de la masse musculaire et de la masse grasse. Des prélèvements sanguins ont été réalisés afin de mesurer l’évolution des concentrations en acides aminés et en leucine après ingestion des différents suppléments protéiques. Par ailleurs, des biopsies musculaires ont été pratiquées pour évaluer l’activation des voies de signalisation anaboliques, en particulier la phosphorylation de mTORC1, un régulateur clé de la croissance musculaire.

Une autre innovation méthodologique de cette étude repose sur l’utilisation de traceurs isotopiques afin de mesurer avec précision la synthèse des protéines musculaires. Cette approche permet de quantifier la production de nouvelles protéines musculaires en réponse à l’ingestion des différents suppléments et d’établir si certaines protéines favorisent davantage l’anabolisme musculaire que d’autres.

Réponses