Audio généré par IA

Introduction

La stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) est une technique de neuromodulation non invasive qui consiste à appliquer un faible courant électrique à travers le cuir chevelu afin de moduler l’excitabilité neuronale. L’intérêt croissant pour cette approche tient au fait que la contraction musculaire volontaire est initiée par le cerveau et dépend de l’efficacité de la transmission des signaux moteurs. En théorie, en abaissant le seuil d’activation des neurones corticaux, la tDCS anodale pourrait faciliter l’initiation et la coordination des contractions musculaires, améliorant ainsi la performance et réduisant la perception de l’effort. À l’inverse, une stimulation cathodale devrait inhiber l’excitabilité neuronale et limiter la performance.

Jusqu’en 2018, les données disponibles restaient limitées, avec seulement quelques études explorant l’impact de la tDCS sur des exercices de musculation dynamique. L’étude de Lattari et al. (2018) visait à combler ce manque en testant directement les effets d’une stimulation anodale, cathodale et fictive (sham) sur la charge de travail totale réalisée (volume load) et la perception de l’effort (RPE) lors d’un exercice de presse à cuisses avec une charge de 10RM chez des pratiquants avancés en musculation.

Objectifs de l’étude

Objectif principal

Évaluer si une tDCS anodale appliquée sur le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC) permet d’augmenter la charge de travail réalisée lors d’un exercice de presse à cuisses jusqu’à l’échec comparativement à une stimulation cathodale (stimulation par l’électrode négative (cathode), qui dépolarise les cellules nerveuses ou musculaires et déclenche plus facilement une réponse) et à une condition sham (condition placebo en neurostimulation).

Objectifs secondaires

Mesurer l’effet des différentes conditions de stimulation sur la perception de l’effort (RPE) immédiatement après la série à l’échec.

Hypothèses

Bien qu’aucune hypothèse explicite ne soit formulée, l’introduction suggère que les auteurs s’attendaient à ce que la tDCS anodale entraîne une augmentation significative du volume load et une diminution de la perception de l’effort, tandis que la stimulation cathodale devait induire l’effet inverse.

Méthodologie

Participants

L’étude a inclus 15 sujets en bonne santé, âgés de 20 à 30 ans, avec une taille moyenne de 163,7 ± 6,7 cm et un poids corporel de 62,6 ± 7,7 kg. Tous les participants avaient une expérience significative en musculation, avec au moins un an de pratique régulière (4 à 5 séances hebdomadaires) utilisant des charges allant de 1 à 12RM. Ces critères assurent que les résultats observés reflètent bien une population d’athlètes avancés et non de simples novices.

Plan expérimental

L’étude suivait un design randomisé, croisé et contrebalancé, dans lequel chaque participant testait successivement les trois conditions de stimulation : tDCS anodale, tDCS cathodale et sham. L’ordre était aléatoire pour limiter les effets d’apprentissage ou de fatigue.

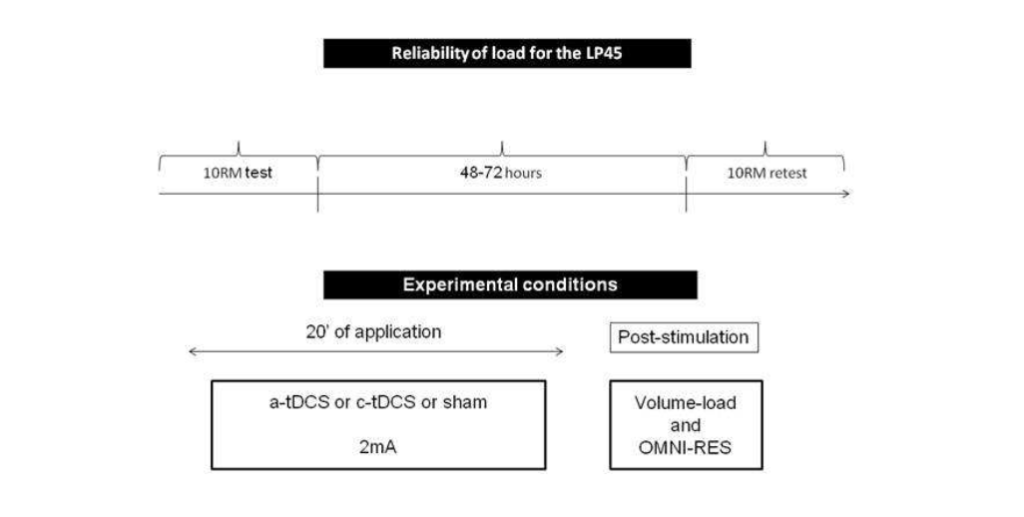

Les deux premières séances servaient à déterminer et vérifier la charge de 10RM en presse à cuisses. Les trois séances suivantes, espacées de 48 à 72 heures, étaient consacrées aux tests avec stimulation.

Procédure de stimulation

Les électrodes étaient positionnées de manière à cibler le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC).

- Dans la condition tDCS anodale, l’anode était placée sur le DLPFC avec une stimulation de 20 minutes.

- Dans la condition tDCS cathodale, la cathode était placée au même emplacement.

- Dans la condition sham, le courant n’était appliqué que pendant 30 secondes, induisant une sensation de picotement suffisante pour tromper les participants, mais insuffisante pour influencer la performance.

Cette mise en place était doublement aveugle : ni les participants ni les chercheurs en charge des mesures ne savaient quelle stimulation était appliquée.

Test de performance

Après la stimulation, chaque participant effectuait une série unique de presse à cuisses avec la charge de son 10RM jusqu’à l’échec. L’amplitude était contrôlée à l’aide de goniomètres fixant l’angle du genou à 90° de flexion et celui de la hanche à 105°.

Le volume load était calculé comme le produit du nombre de répétitions réussies par la charge utilisée. La perception de l’effort (RPE) était mesurée immédiatement après l’effort via l’échelle OMNI-RES, qui évalue l’intensité ressentie indépendamment du nombre de répétitions en réserve.

Réponses