résumé Audio généré par IA

Introduction

Dans le débat autour des bonnes pratiques d’entraînement, le rôle de l’horaire d’exercice est souvent négligé au profit de questions plus visibles comme le volume ou la charge. Pourtant, l’interaction entre l’heure de l’entraînement et la qualité du sommeil pourrait avoir des effets majeurs sur la récupération, la performance et la santé à long terme. L’étude de Leota et al. (2025), publiée dans Nature Communications, s’attaque directement à cette problématique en analysant les effets croisés de l’intensité et du moment de l’exercice sur la qualité du sommeil, la durée totale, le délai d’endormissement, la fréquence cardiaque nocturne et la variabilité du rythme cardiaque (HRV). L’analyse repose sur une base colossale : plus de 4,3 millions de nuits de données issues de 14 689 adultes ayant porté un bracelet WHOOP pendant un an.

Objectifs de l’étude

Objectif principal

L’étude visait à examiner l’existence d’une relation dose-réponse entre la proximité de l’exercice par rapport à l’heure de coucher, l’intensité de l’effort, et la qualité du sommeil. L’équipe de recherche voulait déterminer si s’entraîner plus près de l’heure de coucher, et avec une plus grande intensité, dégradait les paramètres objectifs du sommeil et la fréquence cardiaque nocturne.

Hypothèses

Les auteurs posaient l’hypothèse que plus l’effort est intense et proche de l’heure du coucher, plus le sommeil serait altéré, que ce soit en durée, en délai d’endormissement, en qualité subjective, ou en rythme cardiaque nocturne.

Méthodologie

Participants et design

L’analyse repose sur 14 689 utilisateurs adultes (âge ≥ 18 ans) ayant porté un bracelet WHOOP pendant au moins 350 jours au cours de l’année. Chacun devait avoir réalisé au moins 50 séances d’entraînement, avec une moyenne de 123 ± 54 séances par an. La cohorte était composée à 74 % d’hommes et 26 % de femmes. Toutes les séances utilisées dans l’analyse ont été effectuées entre 2 et 10 heures avant l’heure habituelle d’endormissement, ce qui permet d’exclure les entraînements matinaux ou de milieu de journée.

Mesures et traitement des données

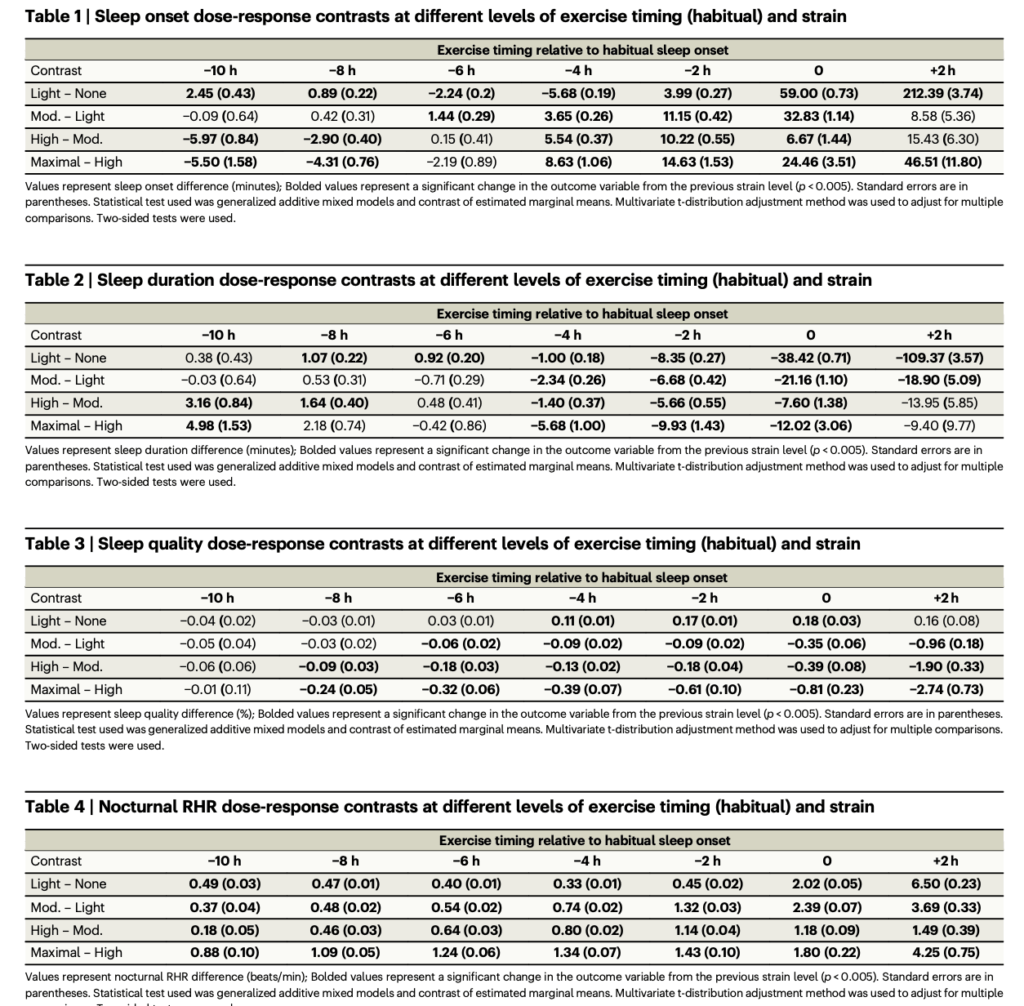

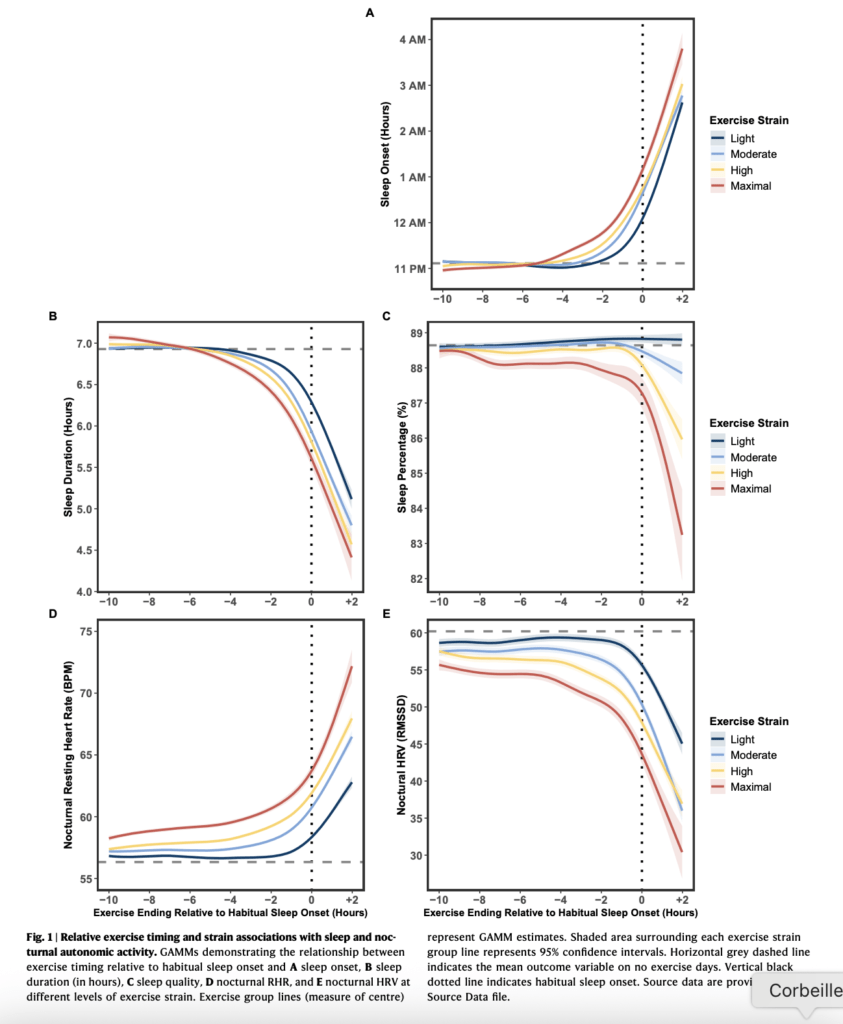

Les paramètres de sommeil ont été mesurés directement par le WHOOP, incluant : la durée de sommeil total, le délai d’endormissement, la qualité du sommeil (score WHOOP), la fréquence cardiaque nocturne et la variabilité du rythme cardiaque (HRV). Le moment de l’exercice a été mesuré relativement à l’heure moyenne d’endormissement de chaque individu, calculée mensuellement, et ajustée entre semaine et week-end.

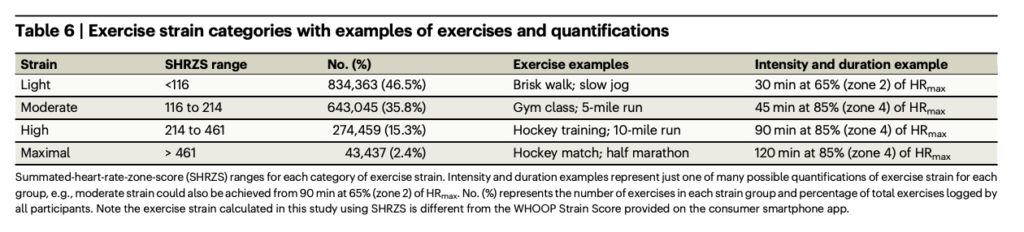

Le “strain”, ou charge d’entraînement, a été calculé comme un score combinant la durée et l’intensité cardiaque, réparti sur cinq zones de fréquence cardiaque, pondérées par un coefficient croissant (zone 1 : ×1 ; zone 2 : ×2 ; jusqu’à zone 5 : ×5). Chaque séance était ensuite catégorisée en effort léger, modéré, élevé ou maximal, en fonction de ce score cumulé. Cela permettait une analyse conjointe du moment et de l’intensité d’exercice.

Résultats

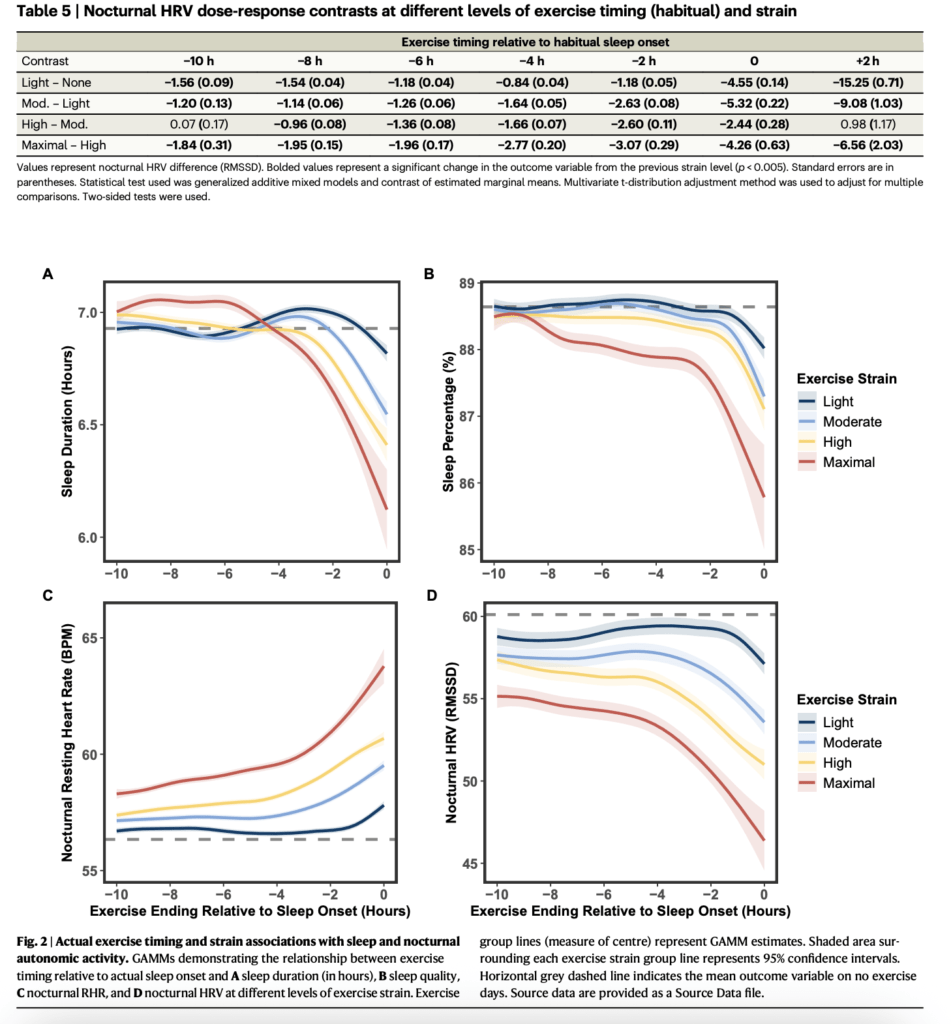

Durée et qualité du sommeil

L’entraînement en soirée, pratiqué jusqu’à deux heures avant l’endormissement, n’a pas réduit la durée de sommeil, indépendamment de l’intensité de l’effort. En revanche, l’analyse a montré que les exercices de haute intensité réalisés dans les deux heures précédant le coucher étaient associés à une réduction de la qualité du sommeil mesurée par le score WHOOP (−0.14 points en moyenne) ainsi qu’à un délai d’endormissement prolongé de 3 à 5 minutes. Ce retard est resté significatif même après ajustement sur le chronotype et l’âge.

Fréquence cardiaque nocturne

La fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil augmentait de façon significative lorsque l’exercice était pratiqué dans les deux heures précédant l’endormissement, surtout pour les efforts élevés et maximaux (+2,4 à +4,1 bpm). À l’inverse, lorsqu’un effort modéré ou élevé était effectué 4 à 8 heures avant le coucher, la fréquence cardiaque nocturne tendait à diminuer légèrement par rapport à une nuit sans entraînement.

Variabilité du rythme cardiaque (HRV)

La variabilité du rythme cardiaque, indicateur clé de récupération, était légèrement diminuée après un entraînement très intense en soirée (jusqu’à −3 ms), mais restait stable voire augmentée si l’effort avait lieu au moins 3 à 4 heures avant le coucher, quel que soit son niveau d’intensité.

Impact selon l’intensité

Les efforts légers ou modérés réalisés jusqu’à 1 h 30 du coucher n’altéraient pas les marqueurs de sommeil ni les rythmes cardiovasculaires nocturnes. En revanche, les efforts classés comme maximaux, pratiqués à moins de deux heures du coucher, étaient associés à une qualité de sommeil réduite, une fréquence cardiaque nocturne accrue, et une baisse du HRV chez une majorité de participants.

Discussion

Cette étude apporte un éclairage d’une précision inédite sur la manière dont le moment et l’intensité de l’exercice interagissent avec le sommeil, à partir d’une base de données massive et diversifiée. Contrairement à une croyance largement répandue, l’exercice en soirée n’est pas systématiquement délétère pour le sommeil. Ce sont surtout les efforts très intenses réalisés dans un délai inférieur à deux heures avant l’endormissement qui apparaissent problématiques. L’hyperactivation du système sympathique dans cette fenêtre temporelle, couplée à l’élévation résiduelle de la température corporelle et des catécholamines, constitue probablement le mécanisme principal expliquant la perturbation de l’endormissement et l’augmentation du rythme cardiaque nocturne.

En revanche, l’étude montre que des efforts modérés à soutenus, réalisés 3 à 6 heures avant le coucher, peuvent même favoriser une meilleure récupération, avec une HRV légèrement augmentée et une fréquence cardiaque nocturne réduite. Ce résultat nuance fortement les recommandations trop générales visant à éviter tout effort physique en soirée, et invite à une approche plus personnalisée basée sur l’intensité, la chronobiologie et la tolérance individuelle.

Conclusion

L’étude de Leota et al. (2025) démontre que l’exercice en soirée n’est pas nécessairement un obstacle à un sommeil de qualité, à condition de prendre en compte l’intensité de l’effort et sa proximité avec l’endormissement. Les efforts modérés réalisés entre 3 et 6 heures avant le coucher semblent même bénéfiques pour la récupération nocturne. En revanche, les efforts maximaux pratiqués dans les 2 heures précédant le sommeil doivent être évités pour ne pas compromettre la qualité de l’endormissement, le rythme cardiaque nocturne et la récupération autonome. Ces résultats offrent des perspectives pratiques fortes pour l’optimisation des plages d’entraînement, notamment pour les athlètes ou pratiquants contraints à des horaires tardifs. Ils permettent aussi de personnaliser les recommandations en matière d’activité physique et de sommeil au-delà des clichés habituels.

Liste des Références Scientifiques

- Leota J, Presby DM, Le F, Czeisler MÉ, Mascaro L, Capodilupo ER, Wiley JF, Drummond SP, Rajaratnam SM, Facer-Childs ER. Dose-response relationship between evening exercise and sleep. Nature communications. 2025 Apr 15;16(1):3297.

- Pelland J, Remmert J, Robinson Z, Hinson S, Zourdos M. The Resistance Training Dose-Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gain. Pre-Print.

- Craven J, McCartney D, Desbrow B, Sabapathy S, Bellinger P, Roberts L, Irwin C. Effects of acute sleep loss on physical performance: a systematic and meta-analytical review. Sports Medicine. 2022 Nov;52(11):2669-90.

- Khan MA, Al-Jahdali H. The consequences of sleep deprivation on cognitive performance. Neurosciences Journal. 2023 Apr 1;28(2):91-9.

- Tomaso CC, Johnson AB, Nelson TD. The effect of sleep deprivation and restriction on mood, emotion, and emotion regulation: three meta-analyses in one. Sleep. 2021 Jun 1;44(6):zsaa289.

- Stenholm S, Head J, Kivimäki M, Magnusson Hanson LL, Pentti J, Rod NH, Clark AJ, Oksanen T, Westerlund H, Vahtera J. Sleep duration and sleep disturbances as predictors of healthy and chronic disease–free life expectancy between ages 50 and 75: a pooled analysis of three cohorts. The Journals of Gerontology: Series A. 2019 Jan 16;74(2):204-10.

- Wang F, Boros S. The effect of physical activity on sleep quality: a systematic review. European journal of physiotherapy. 2021 Jan 2;23(1):11-8.

- Oda S, Shirakawa K. Sleep onset is disrupted following pre-sleep exercise that causes large physiological excitement at bedtime. European journal of applied physiology. 2014 Sep;114:1789-99.

- Stutz J, Eiholzer R, Spengler CM. Effects of evening exercise on sleep in healthy participants: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine. 2019 Feb;49(2):269-87.

- Frimpong E, Mograss M, Zvionow T, Dang-Vu TT. The effects of evening high-intensity exercise on sleep in healthy adults: a systematic review and meta-analysis. Sleep medicine reviews. 2021 Dec 1;60:101535.

- Yue T, Liu X, Gao Q, Wang Y. Different intensities of evening exercise on sleep in healthy adults: a systematic review and network meta-analysis. Nature and science of sleep. 2022 Dec 31:2157-77.

- Craven J, McCartney D, Desbrow B, Sabapathy S, Bellinger P, Roberts L, Irwin C. Effects of acute sleep loss on physical performance: a systematic and meta-analytical review. Sports Medicine. 2022 Nov;52(11):2669-90.

- Botonis PG, Koutouvakis N, Toubekis AG. The impact of daytime napping on athletic performance–a narrative review. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2021 Dec;31(12):2164-77.

- Boukhris O, Trabelsi K, Suppiah H, Ammar A, Clark CC, Jahrami H, Chtourou H, Driller M. The impact of daytime napping following normal night-time sleep on physical performance: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Sports Medicine. 2024 Feb;54(2):323-45.

- Amiri S, Hasani J, Satkin M. Effect of exercise training on improving sleep disturbances: a systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Sleep Medicine. 2021 Aug 1;84:205-18.

- Lin CF, Ho NH, Hsu WL, Lin CH, Wang YH, Wang YP. Effects of aerobic exercise and resistance training on obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2024 Nov 1;20(11):1839-49.

- Holley JM, Yee BJ, Machan EA. Letter to the editor concerning “Effects of aerobic exercise and resistance training on obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis” by Lin et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2025 May 1;21(5):953-.

- Bastos AC, Vilarino GT, de Souza LC, Dominski FH, Branco JH, Andrade A. Effects of resistance training on sleep of patients with fibromyalgia: A systematic review. Journal of Health Psychology. 2023 Sep;28(11):1072-84.

- Maric D, Ficarra S, Di Bartolo L, Rossi C, Asimakopoulou Z, Vantarakis A, Carbonell‐Baeza A, Jiménez‐Pavón D, Gomes B, Tavares P, Baxter R. Effects of resistance training on sleep quality and disorders among individuals diagnosed with cancer: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Cancer medicine. 2024 Apr;13(8):e7179.

- Kramer SF, Hung SH, Brodtmann A. The impact of physical activity before and after stroke on stroke risk and recovery: a narrative review. Current neurology and neuroscience reports. 2019 Jun;19:1-9.

- Lavie CJ, Ozemek C, Carbone S, Katzmarzyk PT, Blair SN. Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular health. Circulation research. 2019 Mar 1;124(5):799-815.

- Balducci S, Sacchetti M, Haxhi J, Orlando G, D’Errico V, Fallucca S, Menini S, Pugliese G. Physical exercise as therapy for type 2 diabetes mellitus. Diabetes/metabolism research and reviews. 2014 Mar;30(S1):13-23.

- López-Bueno R, Ahmadi M, Stamatakis E, Yang L, del Pozo Cruz B. Prospective associations of different combinations of aerobic and muscle-strengthening activity with all-cause, cardiovascular, and cancer mortality. JAMA internal medicine. 2023 Sep 1;183(9):982-90.

- Walsh NP, Halson SL, Sargent C, Roach GD, Nédélec M, Gupta L, Leeder J, Fullagar HH, Coutts AJ, Edwards BJ, Pullinger SA. Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. British journal of sports medicine. 2021 Apr 1;55(7):356-68.

- Berryhill S, Morton CJ, Dean A, Berryhill A, Provencio-Dean N, Patel SI, Estep L, Combs D, Mashaqi S, Gerald LB, Krishnan JA. Effect of wearables on sleep in healthy individuals: a randomized crossover trial and validation study. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2020 May 15;16(5):775-83.

- Miller DJ, Lastella M, Scanlan AT, Bellenger C, Halson SL, Roach GD, Sargent C. A validation study of the WHOOP strap against polysomnography to assess sleep. Journal of Sports Sciences. 2020 Nov 16;38(22):2631-6.

- Miller DJ, Roach GD, Lastella M, Scanlan AT, Bellenger CR, Halson SL, Sargent C. A validation study of a commercial wearable device to automatically detect and estimate sleep. Biosensors. 2021 Jun 8;11(6):185.

- Miller DJ, Sargent C, Roach GD. A validation of six wearable devices for estimating sleep, heart rate and heart rate variability in healthy adults. Sensors. 2022 Aug 22;22(16):6317.

- Schyvens AM, Van Oost NC, Aerts JM, Masci F, Peters B, Neven A, Dirix H, Wets G, Ross V, Verbraecken J. Accuracy of Fitbit Charge 4, Garmin Vivosmart 4, and WHOOP versus polysomnography: systematic review. JMIR mHealth and uHealth. 2024 Mar 27;12(1):e52192.

L’étude complète

Merci pour votre lecture, si vous souhaitez aller plus loin le texte complet de l’étude est disponible ici :

Réponses